بقلم - سيماء المزوغي

عن مسرحية "نوستالجيا" تمثيل مساعد الزهراني، تأليف صالح زمانان، وإخراج عبدالعزيز العيسري من المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج، والتي احتضنتها هدا العام محافظة تطاوين (جنوب شرق تونس).

لا يُفتتح هذا العرض كما تُفتتح العروض. لا ستارة، لا تصفيق، لا إطار، لا مقدّمات..

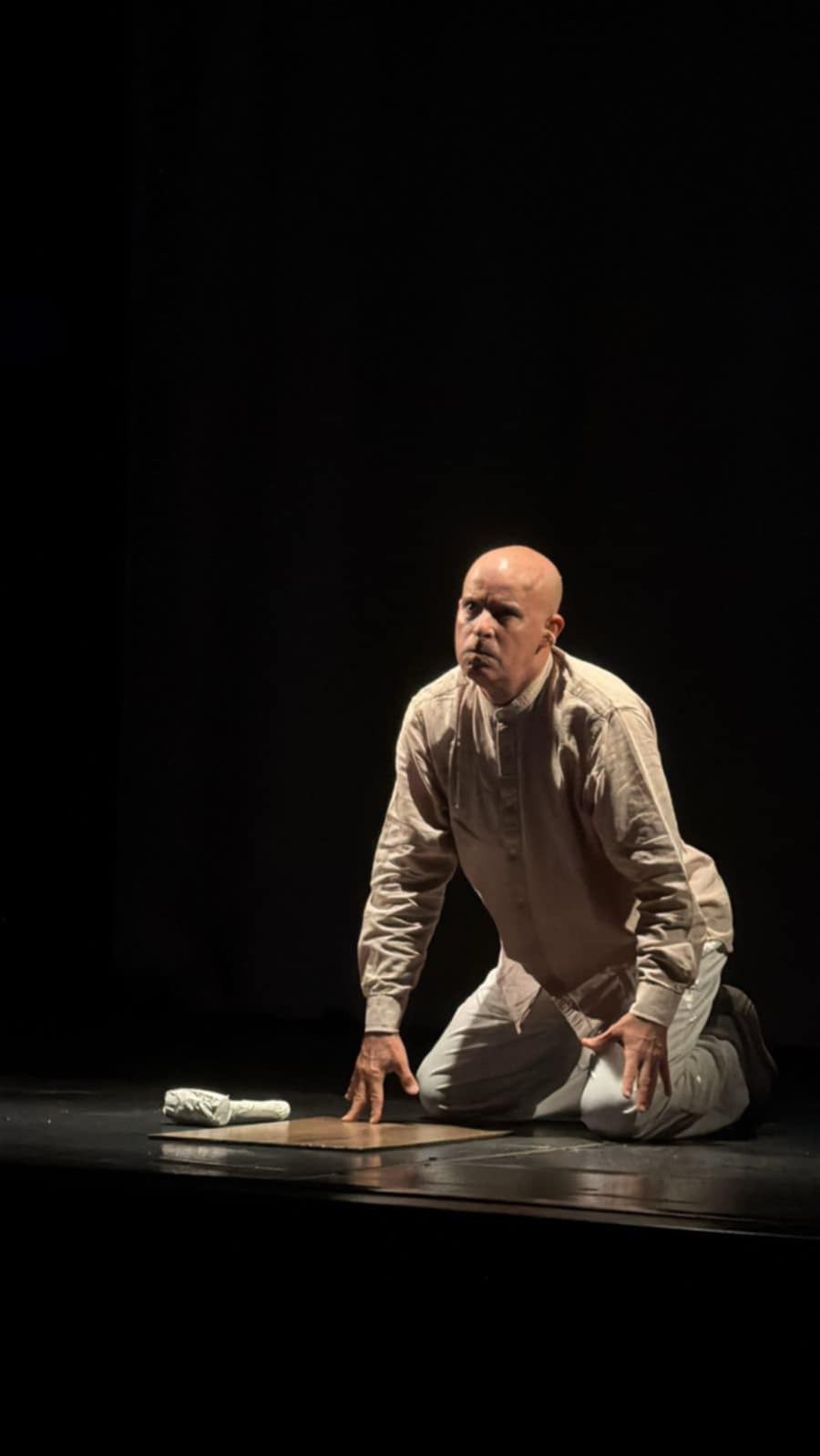

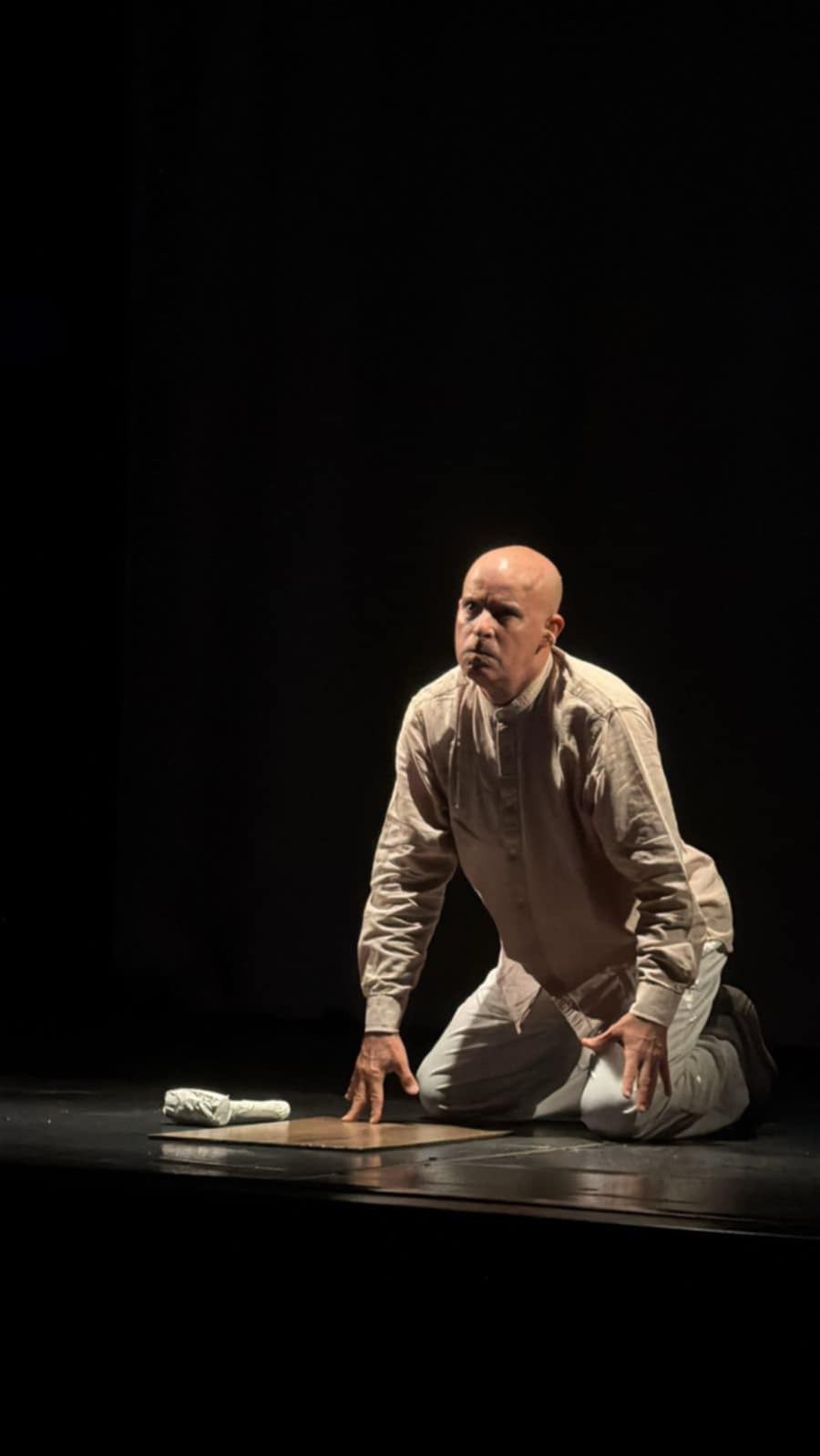

هنا، لا يُستأذن الوجع. يدخل الممثل لا كمؤدٍّ، بل كناجٍ بالكاد. ينزلق نحو الخشبة كما ينزلق المرء في حلمٍ غارقٍ بالوحل، يعرف طريقه، ويخافه مع ذلك.

لا شيء يحتفل بالبداية، لأن البداية ذاتها جريمة.

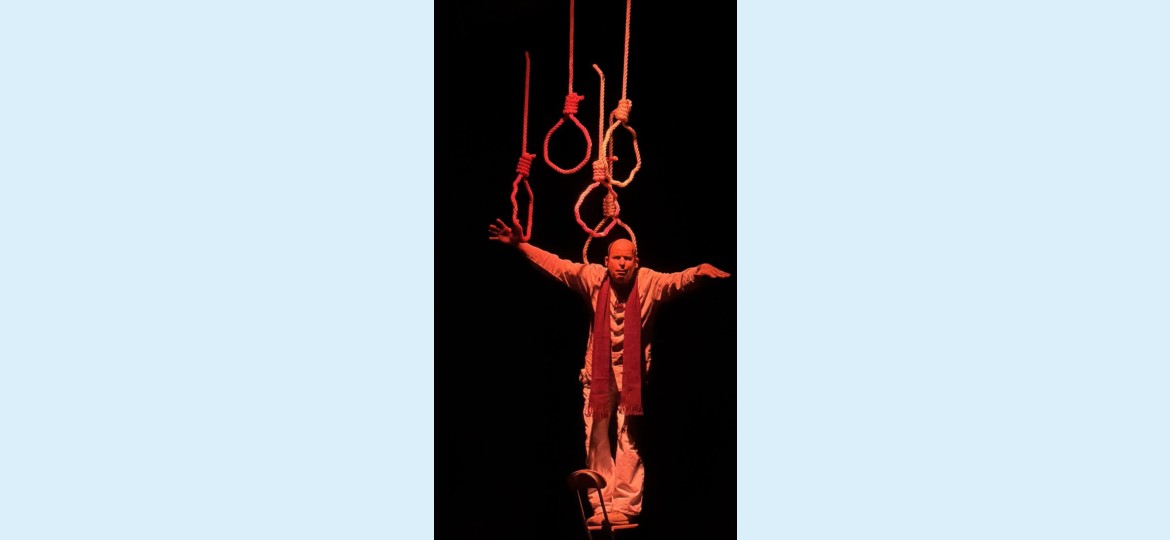

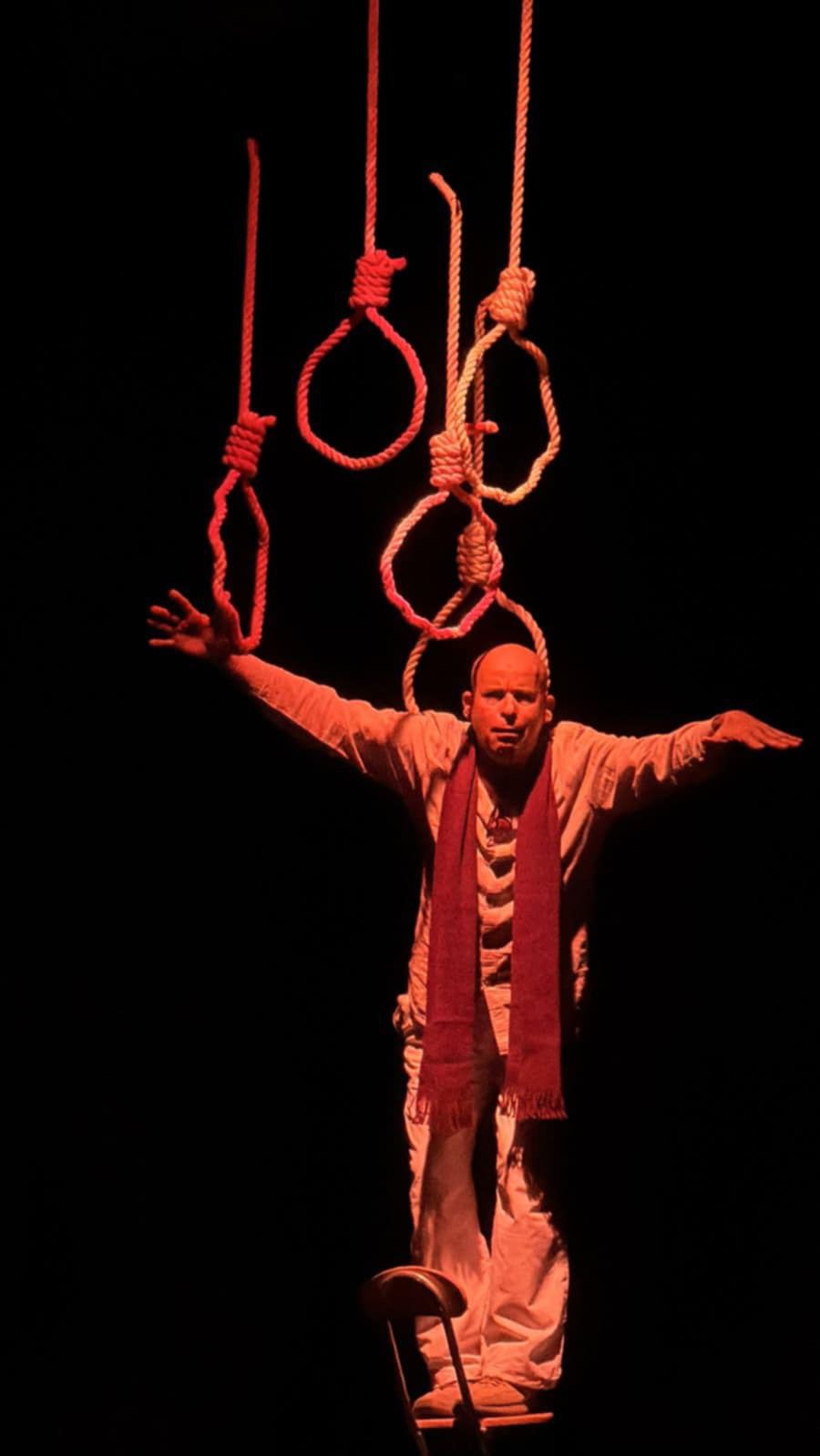

الخشبة عارية، كجثةٍ في مشرحة. ثلاث مشانق تتدلّى كعلامات ترقيم أخيرة لنصٍ انتهى قبل أن يُكتب.

لا تهدّدنا، لا تبتزنا بالعنف، فقط تُربكنا.

البساطة هنا ليست خيارًا جماليًا، بل إعلان حالة طوارئ. المسرح لا يُريد أن يروي بل أن يُدين. لا يودّ أن يُعجب، بل أن يُقلق ويستفزّ.

الممثل وحيد. لكن وحدته مشحونة بآلاف الأرواح.

يمشي ممزقًا بين كائناته، يتحدّث بلسان الجميع، ويحمل ذاكرة وطن على كتفيه كنعش.

"أنا متورط هنا يا أمي..."، لا تُقال هذه العبارة... بل تُستنشق، كأنها زفير الموتى في رئتَي الأحياء.

صوت الذاكرة ثقيل، لكنه لا يحملك، بل يهدّمك.

ما نفع الحكمة؟ لا أحد يحب المأساة

جملة تمرّ كخنجر من خشب، يعرف كيف يترك أثرًا رغم هشاشته.

صار التذكّر عملاً إرهابيًا ضدّ سلامنا الشخصي.

صارت الذاكرة سجناً، وصار النسيان هو الرفاهية الوحيدة في هذا القرن المتسارع نحو اللاجدوى.

"التذكّر ذخيرة الإنسان"... لكنه أيضًا سلاحه ضدّه.

النص لا يُقدَّم، بل يُستنزف. لا يرويه الممثل، بل ينزف منه. العرض كلّه أشبه بعلاج نفسي أمام الملأ، بلا ستار، بلا سرية، بلا خلاص.

بطاقة الطبيب النفسيّ التي تظهر في العرض ليست وثيقة طبية، بل اعتراف وجودي بأنّنا صرنا شعوبًا تبحث عن عيادة تحت كل حجر.

شعب كامل يُعاني من اضطراب كرب ما بعد الحياة.

اللغة؟ مجروحة. مشدودة من أطرافها كجلدٍ في مشرحة.

لا تُطرّز العبارات هنا، بل تُلقى كحجارة على نافذة مغلقة.

لا تعبيرات مجازية مبتذلة، بل نصلٌ في اللحم، دمعة في الحلق، شهقة في القلب.

السينوغرافيا ليست إضافة، بل قرينة إدانة.

الفيديو في الخلفية لا يشرح، بل يشهد.

المسامير، حين تُطرق، لا توقظ فينا ذاكرة الحيطان فقط، بل تُعيد لنا طرقاتنا على نوافذ كنّا نعرف أصحابها، ثم صاروا جثثًا.

كل مشهد يُحوّل الجدار إلى شاهد قبر، والموسيقى إلى نحيب داخلي نعرفه جيدًا، ولا نجرؤ على سماعه.

"هذا ليس طبلاً، هذا ما تبقى من جلد البقرة"... جملة تكسر كل تنميقات المسرح الكلاسيكي.

نحن لا نشاهد، نحن نُجلد.

نحن لا نحيا العرض، بل نُحيا فيه.

الخوف لم يعد قادمًا من الخارج، بل صار يسكننا، يتكلّم بلهجتنا، يضع يده على أفواهنا حين نحاول أن نصرخ.

المسرح خلاص للذاكرة المبتورة

"ذخيرة الإنسان الأخيرة" ليست عرضًا مسرحيًا، بل طقس دفنٍ جماعي لذاكرتنا المهترئة.

هي لحظة اعتراف: بأننا لا نعرف كيف ننسى، وبأننا كلما تذكّرنا، زاد الألم، زادت الأسئلة، وزادت حاجتنا لأن نكتب، أن نُمثّل، أن نُصرخ، أن نستغيث...

فهل ما زال ممكنًا أن ننجو؟ هل ما زال الحنين يملك فائدة؟ وهل النسيان هو الرحمة، أم الخيانة؟ وهل المسرح، آخر ما تبقّى لنا من الإنسانية، سيكفّ يومًا عن أن يكون مرآة، ليصير بابًا للخلاص؟

لا أدري. لكنّني أعرف شيئًا واحدًا: هذه المسرحية يجب أن تُعاد. كل يوم. في كل مدينة. حتى نتوقّف عن الصمت.

"ذخيرة الإنسان الأخيرة"... أم محاولة أخيرة لتعريف الإنسان؟

من أين تبدأ المسرحية؟ لا من أول خطوة على الخشبة، بل من أول شرخ في الوعي.

المسرح هنا ليس "عرضًا"، بل مساحة إسقاط نفسي جماعي. كلّ مشهد هو تجسيد حيّ للصدمة، والممثل ليس سوى مرآة كبيرة علّقنا عليها وجوهنا المهشّمة، دون أن ننتبه.

في علم النفس، حين يتكلّم الإنسان وحده بصوت آلاف، نسمّيه التناوب الصوتي، وهو من آليات "التحوّل" لدى من يُواجهون اضطراب ما بعد الصدمة.

المسرح يستحضر هذا التحوّل لا بوصفه مرضًا، بل بوصفه سبيلاً للمقاومة.

العرض يضعنا وجهاً لوجه مع سؤال فرويد القديم: "هل نحن فعلاً ننسى، أم فقط نكبت؟".

والمثير أنّ هذه المونودراما لا تمنحك خيار النسيان، بل تُرغمك على التذكّر، ثم تُحاسبك على هذا التذكّر.

الذاكرة هنا ليست مجرّد خزّان صور، بل كائن حيّ، جائع، نهم، يتغذّى علينا.

حين يقول النص "التذكّر ذخيرة الإنسان" ثم يقلبها لتصبح سلاحًا ضدّه، فهو يفتح سؤالًا هيدغريًا مُخيفًا: هل ذاكرتنا تؤسّس كينونتنا، أم تعيقها؟

في عرض "نوستالجيا"، الذاكرة ليست حبًا للماضي، بل رهبة من الحاضر وفقدان للإيمان بالمستقبل.

فلسفة الزمن تتعرّى: الماضي ينهش الحاضر، والمستقبل صامت لا يتدخّل.

شعوب كاملة تُعاني من اضطراب كرب ما بعد الحياة

ما قلته هنا يليق بأن يُنقش على بوابة عصرنا.

نحن لا نعيش في زمن بعد الحرب، بل في زمن ما بعد المعنى.

لم نعد نبحث عن خلاص، بل عن تفسير للألم ذاته.

العرض لا يقدّم هذا التفسير، لكنه يُجبرك أن تعترف أنّ ثمّة وجعًا بلا اسم، وبلا علاج.

جون بول سارتر، قال ذات حكمة: "الجحيم هو الآخرون". لكن في هذا العرض، الجحيم هو الذاكرة الجماعية حين تُترك دون تفكيك.

فنحن لا نحمل ذاكرتنا، بل نحمل عار أننا لم نُخرجها بعد من المقبرة.

المسرح كعيادة – أم كاعتراف

حين يظهر الطبيب النفسيّ في العرض، لا نشهد حضور مهنة، بل ولادة اعتراف.

العرض لا يقدّم علاجًا، بل يُعرّيك من وهم الشفاء.

كأننا جميعًا في غرفة علاج جماعي، لكن المريض الحقيقيّ هو الجمهور.

ماذا يعني أن يتحوّل المسرح من "متعة" إلى "طقس"؟

يعني أنّ الفنّ لم يعد وسيلة للهروب، بل أصبح الملجأ الأخير لمواجهة الذات. نحنُ، نحنُ من صرنا بحاجة للخشبة كي نصدّق أننا ما زلنا بشرًا.

من نحن؟ المسرحية لا تُجيب، ولا ينبغي لها.

لكنها تضعنا في مواجهة مع سؤال أفلاطوني قديم، بصيغة جديدة: "هل المعرفة شفاء؟" أم أنّ وعينا الزائد هو أصل العطب؟

وإذا كانت النوستالجيا رغبة مستحيلة للعودة إلى ما لم يكن كاملًا أصلًا، فهل نحن ضحايا ذاكرة مزيفة؟ أم أنّنا نرفض تصديق أنّ الماضي لم يحمل خلاصنا أبدًا؟

"ذخيرة الإنسان الأخيرة" ليست ذخيرة للنجاة، بل للوعي. ليست عرضًا، بل طقس كشف.

ربما لن تُنقذنا المسرحية، لكن لعلّها تُذكّرنا أنّنا لا نُشفى بالهروب. بل بالتحديق. بالحفر بالخدش عميقا في اللّامعلن فينا.

تُذكّرنا أيضا بأن نصرخ حتى تهتزّ الستارة، وتنهار الجدران، ونخرج من العرض… أقل صمتًا، وأكثر صدقًا.

ملاحظة:

مساعد الزهراني لا يؤدّي الدور، بل يتمزّق فيه. رجل على الحافة، وكلّ خطوة جديدة نحو الداخل هي انتحار صغير.

لم نرَ ممثلًا، بل كائنًا منزوع الجلد... هشّ، مرآة صادقة، ممثل خرج من مدرسة الحياة لا المعهد، وأدّى كأنه يُعيد كتابة نفسه على مرأى منا.

صالح زمانان لم يكتب نصًا، بل ارتكب مرثية. كاتب ينهش في التاريخ لا ليستعرض، بل ليدفن، ويحيي، ويطرح الأسئلة من رماد.

أما عبدالعزيز العيسري، فاستطاع أن يُدرّب الصمت. جعله ممثلًا خفيًا، يهمس في أذن الجمهور دون أن يفتح فمه. العرض كله سؤال صامت لا جواب له، لكنه يُقال بألف طريقة.

وراء كلّ هذا، كانت هناك إرادة ثقافية لا تخاف.

إبراهيم عسير، لم يدعم العرض لأنه جميل، بل لأنّه صادق. آمن أنّ المسرح ليس وسيلة للترفيه، بل خندق مقاومة.

ونحن كجمهور، لم نأتِ لنصفّق، بل لننفض عن أرواحنا طبقات الكذب الاجتماعي.