بقلم - طارق محمود نواب

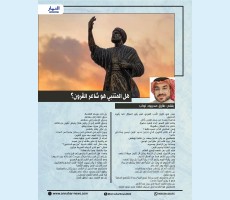

ليس في تاريخ الأدب العربي اسمٌ يُثير السؤال كما يُثيره المتنبي.

فكلما ابتعدنا عن زمنه، اقترب أكثر،

وكلما تغيّر العصر، ازداد شعره حضورًا،

حتى بات السؤال مشروعًا

فهل المتنبي شاعر عصره فقط؟

أم أنه شاعر القرون، الذي تجاوز حدود الزمن ليصير زمنًا في ذاته؟

فالمتنبي لم يكن شاعرًا يصف، بل شاعرًا يُؤسّس.

فكل بيتٍ قاله كان طرازًا من الوعي،

وصدامًا بين الإنسان ومصيره،

وبين الفكرة وغرور الزمن.

فقد كتب عن نفسه ليُعرّي العالم،

وعن الكبرياء ليُعلن أن الكلمة يمكن أن تكون سيفًا لا يُغمد.

وكان يرى الشعر فعلًا من أفعال الخلود،

ومن يقرأه اليوم يشعر أنه لا يقرأ تاريخًا بل يقرأ نفسه،

كأن المتنبي لم يمت، بل اختبأ في اللغة ينتظر من يراه.

وحين تقرأه بعد ألف عام،

تكتشف أنه لم يُخاطب ملوكه وسلاطينه،

بل خاطبك أنت، القارئ الحائر في كل زمن.

وحين يقول

“ما كل ما يتمنى المرء يدركهُ تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ”

فهو لا يرثي أمنيةً ضاعت،

بل يضع قانون الحياة في بيتٍ من الشعر.

فالمتنبي هو الشاعر الذي لم يكن شاهدًا على عصره فقط،

بل كان نبوءته القادمة.

سبق اللغة إلى معناها،

وسبق الإنسان إلى دهشته،

وسبق الشعر إلى أن يكون فكرًا يعيش أطول من قائله.

ولم يكن مجرّد صوتٍ يعلو،

بل عقلٌ يُفكّر بالشعر،

وروحٌ تُقيم في المعنى كمن يسكن معبدًا من كلمات.

وحين تراه اليوم، بعد مرور القرون،

تدرك أن الشعراء الذين جاؤوا بعده

لم يكتبوا إلا على ظلاله أو من ضوءه.

وقد سُئل أحد النقّاد قديمًا “من هو المتنبي؟”

فقال: “هو الذي أنجبته العربية مرتين،

مرةً باللفظ، ومرةً بالدهشة.”

ولهذا، فإن المتنبي لا ينتمي إلى قرنٍ واحد،

بل إلى كل قرنٍ يقرأ، ويُفكّر، ويبحث عن ذاته بين الحروف.

وهو شاعرٌ وُلد في القرن الرابع الهجري،

لكن صوته لا يزال يُجيب أسئلة القرن الحادي والعشرين.

فمن قال إن الزمن يطوي الشعر؟

فالمتنبي هو الدليل أن الشعر، حين يُكتب بالعبقرية،

يطوي الزمن ويعيد خلقه على طريقته.

إنه ليس شاعر القرون فحسب…

بل هو القرون حين تنطق شعرًا.

.